Los archivos que guardan historias clínicas, leyes, políticas públicas de salud e higiene, entre otros, representan una fuente inimaginable, aún no explorada, de documentos que podrían dar a conocer los modos de vida de los sujetos a los que hoy conocemos como “personas con discapacidad”.

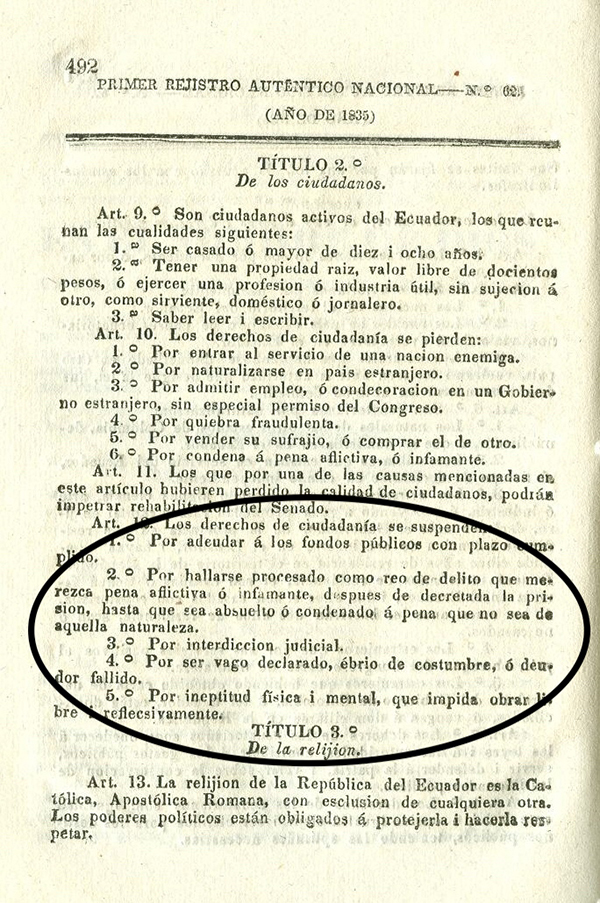

En esta página se podrán encontrar ejemplos de esos documentos escritos. Algunos de ellos corresponden a leyes y regulaciones que reflejan con claridad el lugar siempre inestable que ocuparon las “personas con discapacidad”, sobre todo durante la configuración del estado nacional ecuatoriano. Al respecto, no deja de llamar la atención el hecho de que en las primeras constituciones de la nación (por ejemplo, Registro Oficial de 1835) los derechos de ciudadanía de esas personas, denominadas en ese tiempo como “inválidos”, o individuos con “ineptitudes físicas o mentales”, hayan quedado suspendidos. Luego, esa suspensión de la ciudadanía entra en conflicto por la presencia de militares que, luego de prestar sus servicios, sufrieron mutilaciones o daños físicos irreparables. Se crea entonces, en 1951, la Ley Orgánica Militar de Milicias y de Inválidos, que establece los derechos y pensiones de los héroes de guerra y otros individuos que prestaron sus servicios al ejército y la marina. Dicha ley militar brinda la que quizás sea la primera definición de persona “inválida” que haya sido considerada en un reglamento oficial ecuatoriano:

“Son inválidos los individuos a quienes el Gobierno haya concedido o conceda letras de tales; y solo las concede o las concederá a los individuos del ejército y marina que se hallen inutilizados en el servicio por heridas o lesiones en guerra o en guarnición, en destacamento, en auxilio a la justicia, o en persecución de malhechores: por enfermedades incurables o por achaques de vejez, resultantes de su constante servicio.”

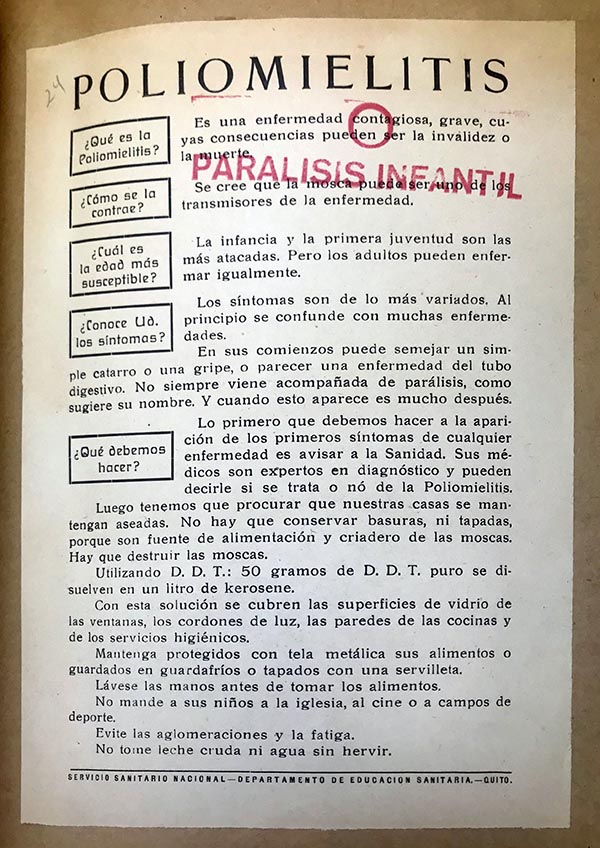

La preocupación por la salud pública y por educar a los habitantes del territorio ecuatoriano en cuestiones de prevención de contagios y de higiene forman parte de los discursos médicos que datan incluso de la Colonia. Sin embargo, el conocimiento en torno a las enfermedades, su clasificación y los estudios epidemiológicos en el país tienen un despunte importante hacia las décadas de 1920 y 1930. El Archivo Nacional de Medicina guarda muchos de los documentos que sirvieron en aquella época como fuentes de información y diagnóstico. Asimismo, conserva un interesante conjunto de folletos y hojas volantes elaborados para difundir entre la ciudadanía algunas medidas para evitar el contagio de enfermedades infecto-contagiosas, a partir de políticas públicas reguladas por la Oficina Sanitaria Panamericana, desde Washington D.C, en Estados Unidos.

Los discursos en los que se asientan estos documentos tienden a configurar una idea negativa de lo que hoy conocemos como “discapacidad”. Se puede asegurar, incluso, que las nociones sobre los cuerpos defectuosos, como consecuencia de alguna de estas enfermedades, ayudan a prefigurar por contraste el ideal del cuerpo sano y productivo que la nación debía garantizar.

Se recogen aquí también algunos ejemplos de historias clínicas del Hospital Psiquiátrico San Lázaro, así como de sus libros de actas, especialmente los que datan de finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Todos estos documentos han sido conservados por el Archivo Nacional de Medicina, en Quito. Un estudio detallado de los mismos podría aún develar una historia compleja en torno a los cuerpos diferentes, aquellos que la nación pretendía superar. Cada uno de ellos permite comprender la manera dinámica, tanto como contradictoria, en la que los discursos científicos y religiosos se relacionaron durante esta época: si bien las leyes trataron de señalar el lugar que ciertos individuos podían ocupar, así como de regular sus vidas, el papel de la religión, que también asumió buena dosis del discurso científico, continuó siendo impulsado por las acciones caritativas y asistencialistas.

Finalmente, se recogen un par de ejemplos de la literatura. Los personajes de la literatura ecuatoriana a los que se les atribuye algún tipo de discapacidad son numerosos, especialmente en la literatura de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, se destacan aquí fragmentos de dos textos literarios que permiten entender el pensamiento en torno a los otros cuerpos, entre finales del siglo XVIII y finales del XIX. Se trata, por un lado, del poema Apología de la sordera (1789), escrito por el padre Juan de Velasco a partir de su propia experiencia, durante sus últimos días de vida en Faenza, Italia; y del drama La leprosa, del polemista ambateño Juan Montalvo.

Primer Rejistro Auténtico Nacional, 1835

Fondo de procedencia: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

Leyes Orgánica Militar de Milicias y de Inválidos, 1851

Fondo de procedencia: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

Reglamento del Lazareto de Quito, 1898

Fondo de procedencia: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

Folleto Poliomielitis del Departamento de Educación Sanitaria

Quito, 1930-1940

Fondo de procedencia: Archivo Nacional de Medicina

Reglamento General de Colonias de Altura

Quito, 1938

Fondo de procedencia: Archivo Nacional de Medicina